Menschenwürde lässt sich nicht auf Selbstbestimmung reduzieren

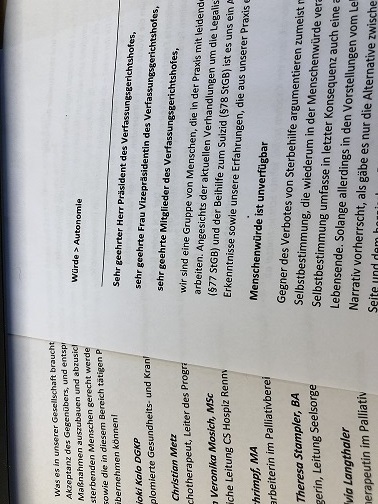

Der Brief wurde Mitte November an die RichterInnen des Verfassungsgerichtshof versandt. (c) Gsellmann

Eine Initiative von ÄrztInnen, SeelsorgerInnen, SozialarbeiterInnen und GesundheitspflegerInnen aus unterschiedlichen Einrichtungen, auch aus Ordensspitälern, haben am 18. November den Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofes eine gemeinsame Stellungnahme übermittelt. Man wolle als Betroffene einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in deren Vorfeld die eigene Stimme erheben und die Kenntnis der Praxis im Umgang mit Sterbenden konstruktiv einbringen, so Theresa Stampler aus der Gruppe.

„Die Beratungen des Österreichischen Verfassungsgerichts wie auch die öffentliche Debatte zu diesem Thema bedürfen dringend eines differenzierten Dialogs an Stelle einer oft plakativen Pro-Contra-Debatte“, so die AutorInnen. Ihre Stellungnahme möchte „zu einem dialogischen Prozess beitragen, wo unterschiedliche Standpunkte und Einschätzungen sich begegnen können hin auf eine vertiefende, kritische Unterscheidung – zur Entwicklung einer Sorgekultur in unserer Gesellschaft“.

Menschenwürde ist nicht abhängig allein vom Recht auf Selbstbestimmung

Kritisch sieht die Gruppe die Reduktion des Begriffs der Menschenwürde auf die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes. Menschenwürde könne „weder erworben, hergestellt oder verfügt noch verloren, abgesprochen oder zerstört werden. „Menschenwürde kommt einem Menschen (bedingungslos) zu, weil er als Mensch geboren wurde – ohne jede Entscheidung oder sonstige Mitwirkung durch ihn selbst oder eine andere Instanz. Die Würde eines Menschen unterliegt auch keinen sonstigen Wertmaßstäben; es gibt kein Mehr oder Weniger an Menschenwürde.“

Die Stellungnahme bringt Beispiele aus der Praxis, um den Standpunkt zu verdeutlichen: „Um die Würde der zu Betreuenden gerade in kritischen Lebensmomenten zu stärken, braucht es mehr als nur die individuelle Entscheidungsfreiheit zu betonen.“ Es brauche aus der Erfahrung der ExpertInnen heraus „strukturelle Rahmenbedingungen, in denen leidende und sterbende Menschen ihre Würde spüren und leben können“.

Jeder, der Menschen betreut, die einen Sterbewunsch äußern, erlebt dies als ambivalent und widersprüchlich. Werde vermittelt, das Leben wie das Sterben sei ein Projekt der uneingeschränkten Autonomie, einer planbaren Selbstbestimmung, verstärkt sich das reduzierte Menschenbild nochmals. Es sei absehbar, dass der Druck auf Arme und Hoffnungslose steige und das „sozialverträgliche Frühableben“ (Karsten Vilmar) sich bewahrheiten könne.

„Was es in unserer Gesellschaft braucht, sind ausreichend Raum und Zeit für Dialog, geprägt durch Akzeptanz des Gegenübers, und entsprechende Initiativen, um tragfähige Strukturen und Maßnahmen auszubauen und abzusichern, die dem Leben und der Würde der leidenden und sterbenden Menschen gerecht werden“, so die Gruppe abschließend in ihrer Stellungnahme.

Die AutorInnen: Ajoki Kalo, Christian Metz, Veronika Mosich, Iris Schrimpf, Theresa Stampler, Silvia Langthaler, Bettina Fehrenbach, Johann Zoidl, Barbara Lehner, Raphael Bayer und Athe Grafinger.

[martin gsellmann]