Exerzitien bis zum Kloster auf Zeit

Jahrestagung Kulturvermittlung

„Resonanz. Raum. Spiritualität“

06. Mai 2024

Jahrestagung der

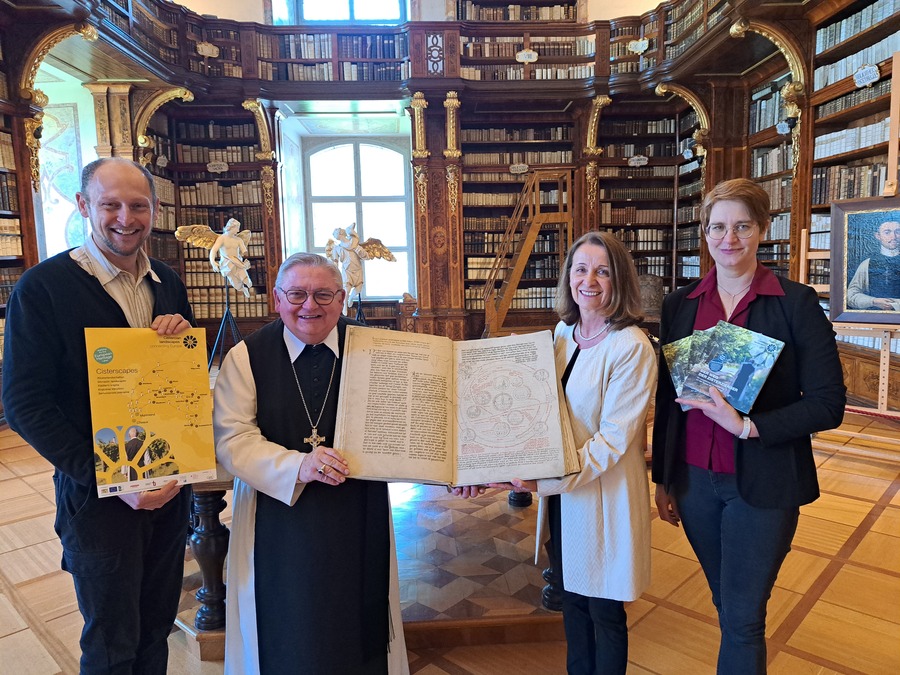

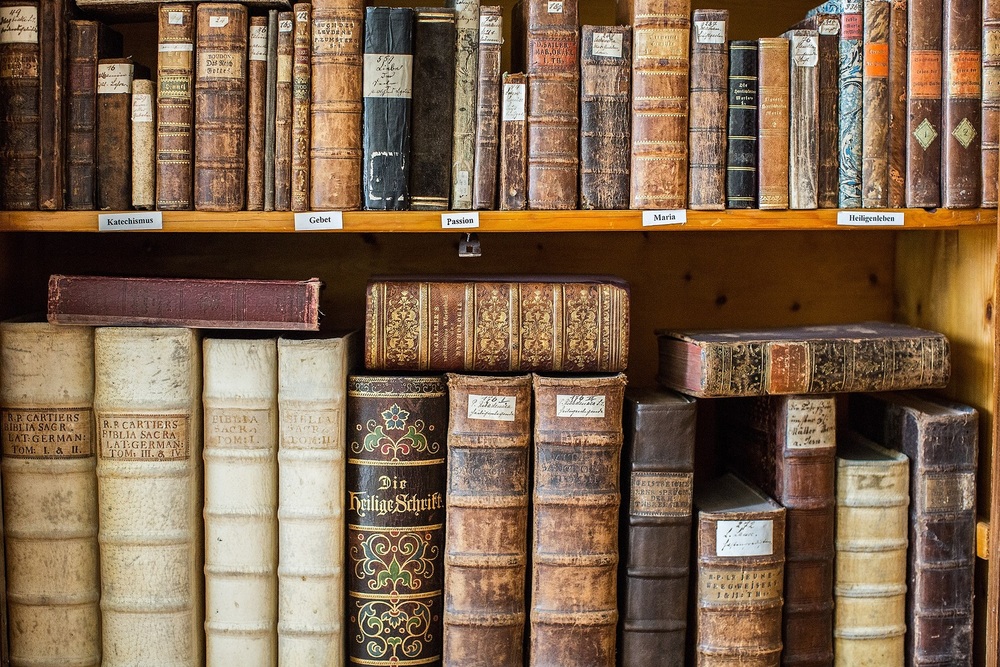

Kirchlichen Bibliotheken

3. Juni bis 5. Juni 2024

Kultur & Dokumentation in Zahlen

(Stand: 31.12.2022)

Mitteilungen zu den Kulturgütern der Orden

Newsletter

Newsletter "Kultur und Dokumentation"

Bleiben wir in Verbindung!