Ästhetik der Reduktion in Kunst und Spiritualität

Vortrag gehalten beim Kulturtag im Rahmen der Herbsttagung der Orden am 27. November 2019 in Wien.

Aus spiritueller und ästhetischer Sicht betrifft Reduktion wesentlich die Reduktion von Bildern. Es geht darum, dass uns Bilder, Modelle, Muster nicht übernehmen. Wirklichkeit als solche können wir ja nicht reduzieren. Bilderwelten schon. Die Formel „Weniger ist mehr“ ist ein weiser Satz, auch wenn er etwas verbraucht erscheint. In unserem Zusammenhang heißt das, dass weniger Bilder mehr an Wirklichkeit bedeuten könnte.

Weniger Bilder? Weniger gemachte Bilder. „Du sollst dir kein Bildnis machen“ heißt ja nicht, dass uns Bilder generell, als Möglichkeit der Kommunikation und der Artikulation, verboten werden sollen. Gemachten Bildern stehen Erscheinungen des Wirklichen gegenüber, die wir Urbilder nennen können.

Zum Einstieg: Ich vermute, dass den meisten Anwesenden Fasten als Möglichkeit, Reduktion zu erleben, vertraut ist. Beim Fasten wird deutlich, was alles freigesetzt werden kann, wenn wir uns einschränken. Was wir beim Fasten erfahren können, gilt mehr oder weniger für alle Formen der Reduktion. Es ist immer ein komplementäres Spiel: Das Weniger auf der einen Seite bringt ein Mehr auf der anderen Seite zum Vorschein.

Ästhetische Reduktion im Raum, Leere des Raumes, Leerstellen im Bildprogramm sakraler Räume spielen nicht erst in der Moderne, sondern schon in der zisterziensischen Architektur eine wichtige Rolle. Rudolf Schwarz, der große Kirchenarchitekt des 20. Jahrhunderts, spricht in diesem Kontext sogar von der „Mystik der leeren Wand“.1 Die kürzeste Formel, die ich für Reduktion im ästhetischen und religiösen Kontext kenne, heißt: „Wir brauchen die Leere, dass die Fülle auftreten kann.“

Auch in der Liturgie ist Reduktion von Bedeutung. Irgendwann wurde mir klar, dass die Durchdringung dessen, was Feiern bedeutet, für die Liturgie von vorrangiger Bedeutung ist.

Natürlich darf und muss gewissermaßen in der Liturgie auch inszeniert werden. Wenn aber die Inszenierung, was immer da passiert – musikalisch, sprachlich, performativ – nicht von der Feier getragen ist, dann bleibt sie letztlich leer. Dann wird uns das Geschehen nicht in der Tiefe erreichen. Doch was heißt eigentlich feiern?

Ich habe im Zusammenhang mit der Detaillierung eines raumliturgischen Entwurfs für eine große Kirche in Deutschland über die liturgische Bedeutung des Einzugs am Beginn der Messfeier nachgedacht. Während ich dieses Thema einige Zeit eher erfolglos reflektierte, kam ich einmal nach Graz und ging am Sonntag in die Kirche St. Andrä zum Gottesdienst. Ich saß in einer der vorderen Reihen und wartete auf den Beginn der Messe. Hermann Glettler, der jetzige Bischof von Innsbruck und damals noch Pfarrer in St. Andrä, kam ziemlich unvermittelt, sogar etwas überraschend, durch das nördliche Seitenportal herein. Augenblicklich war mir klar, was ‚der Einzug‘ zu leisten hat und auch zu leisten vermag. Was ich eben erlebt hatte: der Priester betrat den Kirchenraum – und – er war da. Er war wirklich da. Im Raum, in der Gemeinde, mitten unter den Menschen. Das war für alle Anwesenden deutlich spürbar. Die Feier begann. Ohne große Inszenierung. Feiern bedeutet wirklich anwesend, präsent, gegenwärtig sein. Präsenz wird durch ein reduziertes liturgisches Setting unterstützt und erlebbar und kann sich so übertragen.

Gestern hörten wir von Bruder David, in welch eine schnelle und laute Welt wir uns manövriert haben.2 Allzu selten gönnen wir uns noch den akustischen Freiraum des Schweigens und der Stille.

Es gibt ein exemplarisches Werk, welches im Rahmen einer musikalischen Performance die Kraft des Schweigens erlebbar macht. Vor etwa 70 Jahren hat David Tudor zum ersten Mal das berühmt gewordene Stück „4′33″“ („Vier Minuten dreiunddreißig Sekunden“) von John Cage aufgeführt. Ich erwähne gerne, wenn von Kunst und Religion, Spiritualität, auch Liturgie die Rede ist, den Namen John Cage. Er war nicht nur ein revolutionärer Musiker und Komponist, er war auch einer der großen spirituellen Lehrer des vergangenen Jahrhunderts. Sie profitieren schon, wenn Sie auch nur Interviews und Texte von John Cage lesen, wenn Ihnen vielleicht seine Musik nicht so viel sagt. Die Komposition, welche auch unter dem Namen „Das stille Stück“ berühmt geworden ist, besteht aus drei Sätzen und es spielt sich folgendermaßen ab. Ich zeige das jetzt hier an diesem Flügel. [Autor setzt sich an einen Flügel.] In der Partitur steht „Tacet“. Ich spiele jetzt nur den ersten Satz. Eigentlich sollte ich hier eine Stoppuhr haben, denn die Dauer der einzelnen Sätze ist bei diesem Stück wichtig. Ich verwende mein Handy. [Etwas über eine Minute ohne Aktion, Stille.]

Diese kleine Demonstration soll helfen, dass wir vom Schweigen nicht nur reden. Was haben Sie wahrgenommen? Was passiert im Schweigen? Wenn wir uns gönnen zu schweigen? Wirklich zu schweigen und nicht nur die Lippen schließen und im Kopf läuft der Lärm weiter. Wirklich schweigen – das wäre das wertvollste Gebet. Weil wir dann hören. Auf-hören. Solange ich laut bin, egal ob außen oder innen, kann ich ja nicht hören. Ich glaube, wir haben da im abendländischen Kulturkreis ein Defizit.

Das war ein Beispiel amerikanischer Avantgarde aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. An sich Schnee von gestern. Das stille Stück wurde im Jahr 1952 das erste Mal gespielt. Doch erlebe ich immer wieder im kirchlichen Umfeld, dass hier die spirituellen Impulse, die von Künstlerinnen und Künstlern der Moderne ausgingen und ausgehen, kaum wahrgenommen werden. Ich zitiere Bischof Hermann Glettler, von dem schon vorhin die Rede war: „Es gibt seit dem 19. Jahrhundert eine Art aggressiver Distanz zwischen Kunst und Kirche.“ Die Aggression hat vielleicht nachgelassen, aber die Distanz ist noch immer sehr groß. Was heute so häufig im Kontext des Synodalen Weges angesprochen wird: die Kirche soll von der Welt lernen und die Welt von der Kirche, das ist im Dialog mit den Künsten seit langem überfällig.

Wenn Sie Interviews mit John Cage lesen, dann steht da alle paar Zeilen in Klammer „lacht“. Er war ein sehr fröhlicher Mensch. Wenn man sein Werk oberflächlich rezipiert, erscheint manches ein bisschen verkopft. Das ist aber nicht zutreffend. Sein ganzes Werk zeichnet sich durch große Lebendigkeit aus.

Abb. 1: Leo Zogmayer, Wenn ich Kunst sage, meine ich das Ganze, 2019, Textintervention Landesgalerie Niederösterreich, Krems (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Wir bleiben beim Thema Reduktion, in diesem Fall wirklich ganz wörtlich genommen, und schauen uns eine künstlerische Intervention im öffentlichen Raum an, die mit minimalen Mitteln operiert. Dafür machen wir einen Sprung nach Krems, zur neuen Landesgalerie Niederösterreich. Das ist dieser verdrehte Würfel, den Sie in den Medien gesehen haben. Ich habe auf das Nebengebäude einen Satz geschrieben, der uns vielleicht auch in einer Frage ein wenig weiterhilft, die mir öfter begegnet: Kunst und Religion – wie unterscheiden sich diese voneinander? Ich muss sagen, ich weiß es beim besten Willen nicht. Ich kann Kunst und Religion nicht auseinanderhalten. Ich kann sehr wohl zwischen Kunstbetrieb und Religionsbetrieb unterscheiden. Das ist, wie wir alle wissen, etwas ganz Anderes. Mit der Textintervention am Museumsgebäude umschreibe ich in aller Kürze das Wesen der Kunst. Eine abschließende Definition kann es ja nicht geben. Statt Kunst können sie nun jeden elementaren Terminus aus Religion und Theologie einsetzen ...

Und nun eine andere Form sehr reduzierter Ästhetik. Die Pointe meiner Ausstellung, die heuer im Frühjahr in der Dominikanerkirche Krems stattfand und die aus nur drei Werken bestand, war ein Bild im gotischen Chor.

Abb. 2: Leo Zogmayer, BORDER LESS, 2019, Hinterglasmalerei, 240 x 180 cm (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Eine große Glastafel mit der Aufschrift BORDER LESS lehnte an einer Wand der Apsis. Man kann das Wortspiel nicht ins Deutsche übersetzten, aber ich glaube Sie verstehen das alle. Man liest BORDER – LESS und weiter wahrscheinlich LESS BORDER oder als Aufforderungssatz: Border less! Border nun als Verb. Und so weiter. Die knappe Botschaft darf dann nachklingen. Sie gilt in allen menschlichen Bereichen – politisch, zwischenmenschlich, spirituell, theologisch – auch in der Liturgie! Grenzen sind immer kulturell gesetzt. In der Wirklichkeit existiert keine Grenze. Grenzen sind Hilfskonstruktionen im Kopf, und wenn wir sie stark machen, zum Beispiel politisch – das muss ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Das haben wir gerade in den letzten Jahren viel erlebt und wir erleben es weiter.

Abb. 3: Leo Zogmayer, JETZT, Quarzuhr (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Abb. 4: Leo Zogmayer, Lk 17,21, Quarzuhr (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Es war ausgerechnet ein Priester der Ostkirche, den ich bei einem Liturgiesymposion in Italien kennenlernte, der meinte, nachdem er die JETZT-Uhr längere Zeit in seiner Hand gehalten und betrachtet hatte: „Das ist die kleinste Kirche“. Ich fügte hinzu „oder das kürzeste Brevier“. Präsenz ist vermutlich unser höchstes Gut. Die JETZT-Uhr wurde auch schon als Therapeutikum bezeichnet. Wobei die Botschaft JETZT eher so nebenbei rezipiert wird. Was paradoxerweise die Wirksamkeit fördert. Es gibt auch eine biblische Variante. Lk 17,21: Das Reich Gottes ist schon jetzt in eurer Mitte.

Abb. 5: Leo Zogmayer, Hocker im Dom Museum Wien, 2017 (Foto: Leni Deinhardstein).

Bevor wir den Rundgang durch Kirchräume starten, rasch noch ein Bildbeispiel für reduktionistisches Design, gleich hier in der Nähe im Dom Museum Wien. Ich habe für den Besucherbereich Hocker entworfen. In den schrägen farbigen Platten, die den Hocker konstruktiv aussteifen, sind die Namen von Heiligen, die in der Sammlung vertreten sind, ausgefräst.

Abb. 6: Leo Zogmayer, Neugestaltung Maria Geburt, Aschaffenburg, 1999/2017 (Foto: Markus Krauth, Aschaffenburg).

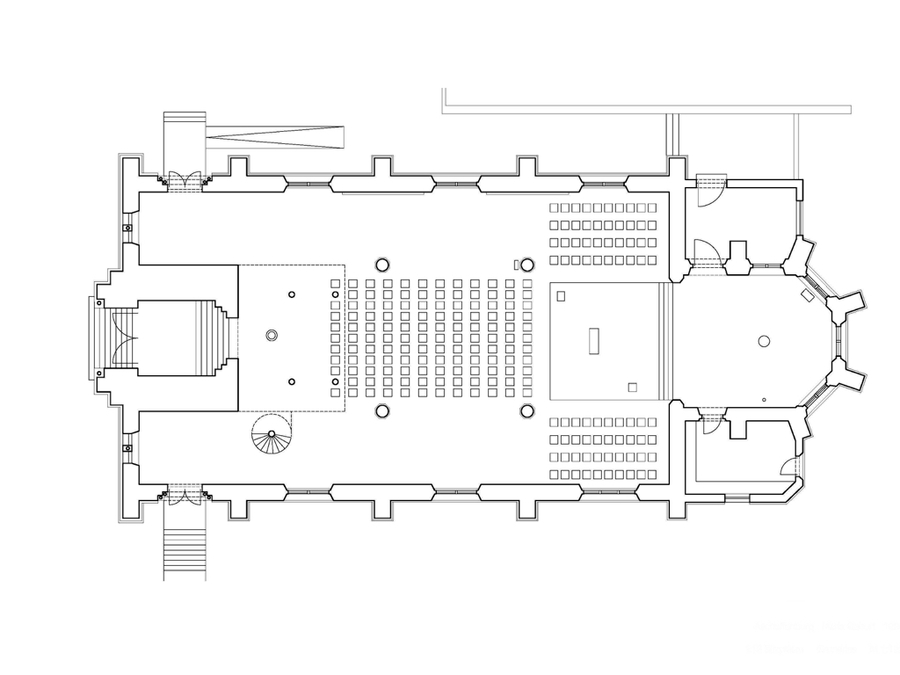

Maria Geburt, eine neugotische Pfarrkirche in Aschaffenburg, war mein erstes raumliturgisches Projekt. Der Planungsprozess begann 1992, die Einweihung war 1999. Nachdem die Neugestaltung der Kirche abgeschlossen war, begann ein intensiver Prozess der Entwicklung einer adäquaten Liturgie für die Menschen unserer Zeit. Nach etwa sieben Jahren haben wir das offene Rechteck zu einem Dreiviertelkreis umgestellt. Und nach weiteren zehn Jahren wanderte der Altar in die Mitte der Hallenkirche. Nachdem ich ab dem ersten Projekt Stühle für die Kirchräume entworfen habe und dezidiert keine fixen Bänke, konnten wir die Sitzordnung ohne großen Aufwand umstellen. Die Gemeinde in Aschaffenburg nutzt diese Möglichkeit der Variabilität der Versammlungsform übrigens im Laufe des Kirchenjahres immer wieder. Die Grundaufstellung sehen sie in den drei Plandarstellungen.

Abb. 7: Maria Geburt, Aschaffenburg, 1999 (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Abb. 8: Maria Geburt, Aschaffenburg, 2006 (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Abb. 9: Maria Geburt, Aschaffenburg, 2017 (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Was ist nun am aktuellen Endergebnis, dem kreisförmig organisierten Communioraum, so besonders? Nun, der Mehrwert dieses Modells besteht darin, dass die Gemeinde plötzlich in einem Raum, in einem ungeteilten Raum feiert.

Kraft und Wirkung der Reduktion besteht hier darin, dass die Teilung, Sonderung, Spaltung, dass also der Dualismus in der zeichenhaften Topographie des Raumes überwunden wird. Dass wir ins Eine, ins Ganze, Heile oder Heilige (hólos) geführt werden.

Reduktion, wenn sie radikal verstanden wird, hat auch etwas mit Revolution zu tun. Revolution kommt von revolvere – zurückdrehen. Reduktion in unserem Sinne gelingt dann oder ist dann gelungen, wenn wir die konventionellen, oft längst obsolet gewordenen Formen soweit zurückgedreht haben, bis wir in der Wirklichkeit – in der lebendigen Wirklichkeit – angekommen sind.

Abb. 10: Leo Zogmayer, Neugestaltung Maria Geburt, Aschaffenburg, 1999/2017 (Foto: Markus Krauth, Aschaffenburg).

Im Durchblick zur Apsis schaut diese Kirche nun so aus. Sie sehen im Chorbogen eine große weiße Scheibe. Diese erfüllt hier auch die Funktion eines Fastentuches. Ich kam auf diese Idee schon im ersten Entwurf für die Kirche. Vor der Neugestaltung war der Volksaltar noch im erhöhten Chorbereich gestanden. Im ersten Schritt kam dieser herunter ins erste Joch im Mittelschiff. Wir wollten den Chorraum, das frühere Presbyterium, ein wenig abtrennen, den vielzitierten „Sog in die Apsis“ brechen. Es gibt ja bei den liturgischen Umgestaltungen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil das Problem, dass die Leute um den neuen Altar sitzen, aber irgendwie innerlich noch immer in die Apsis, zum alten Hochaltar hin orientiert sind. Die Scheibe setzt eine Zäsur, verhindert das Abdriften der Aufmerksamkeit in Richtung Chor / Apsis, ohne dass der Chorraum komplett ausgeblendet wird.

Die Gemeinde hat nun seit 1999 schon das dritte Buch über ihre Kirche gemacht. Das aktuelle Buch aus dem Jahr 2019 heißt „Voll Gott“.3 50 Frauen und Männer aus der Gemeinde und einige Gastautoren schreiben hier über ihre Erfahrungen mit der „neuen Kirche“.

Pfarrer Markus Krauth hat sich intensiv auf den Wechselbezug von Raum und Liturgie eingelassen. Bald wurde ihm klar, wie er erzählte: „In diesem Raum muss ich frei sprechen.“ Der Raum hat ihm den Impuls dazu gegeben. Frei sprechen / predigen, auch um wirklich präsent zu sein, weil Präsenz die unverzichtbare Voraussetzung für gelingenden Kult ist. Hinzu kam die Entdeckung und Erfahrung: Alle Gesten in diesem Raum, in diesem reduzierten Raum, werden konzentrierter, wie von selbst präziser und die Wahrnehmung wird reicher. Wie schon vorher erwähnt: Leere – dass Fülle auftreten kann. Und Reduktion bedeutet keinesfalls atmosphärische Verarmung. Denn alles Sichtbare und Hörbare, jede Bewegung und Geste wird deutlicher, weil sie nicht überlagert wird und nicht in Konkurrenz gerät mit einer Überfülle von Bildern, Appellen, Details.

Abb. 11: St.-Hedwigs-Kathedrale Berlin, 1945 (Foto: Deutsches Bundesarchiv, Bild 183-1985-1108-514 / Herbst / CC-BY-SA 3.0).

Ein paar Worte noch zur Neugestaltung der St.-Hedwigs-Kathedrale, die so eigenartig gedreht in der Südostecke des Bebelplatzes in Berlin-Mitte steht. Die Hedwigskirche wurde immer wieder umgebaut. Das Schwarz-weiß-Foto zeigt die Kirche 1945. Die Kuppel war eingebrochen.

Abb. 12: St.-Hedwigs-Kathedrale Berlin, 2013 (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Hier die Situation 1963 nach der Renovierung und massiven Umgestaltung durch Hans Schwippert, mit der bekannten, vieldiskutierten Öffnung, einem mächtigen Stiegenhaus in der Mitte der Kathedrale, das viele Besucher und so gut wie alle Zelebranten immer wieder irritiert hat. Nicht nur Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki, der den Wettbewerb für die Neugestaltung angestoßen hat, beschrieb das eigenartige Gefühl des Zelebranten, der am Zelebrationsaltar steht und auf die Stiegen des breit angelegten Abgangs in die Krypta schaut. Die Gemeinde saß auf der linken und rechten Seite. Der Priester musste sich nach den Seiten drehen, um die Gemeinde in den Blick zu bekommen.

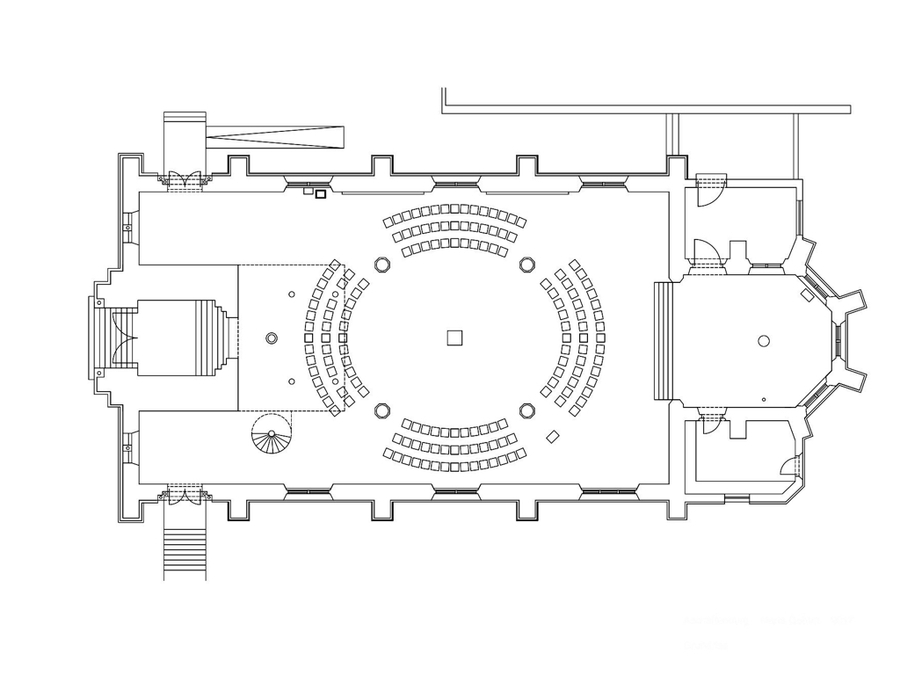

Abb. 13: Leo Zogmayer, Sichau+Walter, Wettbewerbsentwurf, St.-Hedwigs-Kathedrale Berlin, 2014 (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Der Wettbewerbsentwurf, den ich 2014 gemeinsam mit den Architekten Sichau & Walter aus Fulda eingereicht habe. Ungewohnt ist natürlich der zylindrische Zentralraum. Ich sage lieber Einraum oder Rundraum, denn die Zentralisierung ist hier nicht das alleinige raumliturgische Thema und schon gar nicht das wichtigste. Wesentlich ist in dieser Konzeption, dass die Communio nicht in Klerus und Laiengemeinde, der Raum nicht in Altarraum und Gemeinderaum geteilt ist. Das ermöglicht eine ganz neue Intensität der Liturgie und stärkt auch den Priester, der nun inmitten der Gemeinde, mit der Kraft der versammelten Gemeinde agieren kann und von der irritierenden Konfrontation zwischen Zelebrant und Gemeinde befreit ist. Hier in der Berliner Hedwigskirche bietet sich die konsequente Einrichtung eines Communioraumes an. Die Diskussion um die Eignung des Zentralraums für die christliche Liturgie ist ihnen bekannt. Worin liegt eigentlich der entscheidende Unterschied zur Wegkirche? Klingt ja nicht weiter verdächtig: Wegkirche. Weg ist ja gewiss nichts Schlechtes. Die Topologie des Weges kann man sehr vielfältig interpretieren. Aber die Pointe der sogenannten Wegkirche ist ja, dass der Weg plötzlich nicht mehr weitergeht. Ob das früher Lettner waren, später Kommunion-Schranken (!), Altarstufen oder eine Altar-Insel (!) – der Altar auf einer Insel. Welche Theologie oder besser welche Ideologie steckt da dahinter?

Abb. 14: Leo Zogmayer, Innenraumgestaltung St. Paulus, Brüssel, 2001 (Foto: St. Paulus, Brüssel).

Schauen wir noch kurz in die Kirche St. Paulus in der Tervurenlaan in Brüssel, einer besonderen Variante von Communio-Raum. Diesmal in einer neugebauten Kirche, die im Jahr 2001 eingeweiht wurde. Der Grundriss ist ein langgestrecktes Rechteck, 10 x 20 Meter. Viel zu klein für bis zu 200 Besucher am Sonntagvormittag. Die Herausforderung bestand nun darin, die Einrichtung so zu gestalten, dass nicht der Eindruck eines Stuhllagers entsteht. Ich habe für diese Kirche besonders schlanke und transparente Stühle entworfen. Das ging ein wenig zu Lasten des Sitzkomforts, doch bewahrte der Raum seine durchlässige Optik und wirkt nun doch nicht übermöbliert.

Abb. 15: Leo Zogmayer, Henk Klop, Orgel St. Paulus, Brüssel, 2009 (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Wenige Jahre nach der Einweihung kam ein neuer Pfarrer, ein begeisterter Kirchenmusiker. Die vorhandene kleine Truhenorgel stellte ihn nicht zufrieden. Die Gemeinde kontaktierte mich in großer Sorge. War es möglich, eine Orgel so zu gestalten, dass sie in diesem schlichten, horizontal geprägten Raum nicht alles dominiert und zu einer Art Hochaltar wird? Ich habe gemeinsam mit dem niederländischen Orgelbauer Henk Klop ein Instrument entwickelt, das sich gut einfügt. Wer genau hinschaut, sieht, dass das Orgelgehäuse Formelemente der Bestuhlung zitiert und die minimalistische Ästhetik des Instruments mit der liturgischen Einrichtung der Kirche ein harmonisches Gesamtbild ergibt. Die Formgestalt folgt radikal funktionalistisch den physikalischen Erfordernissen des Instrumentenbaus. Sichtbar wird dieses Gestaltungsprinzip in der Kurve der Labien. Die elegante abgetreppte Linie ist das einzige Ornament an diesem Orgelgehäuse und kommt sozusagen vom lieben Gott.

Abb. 16: Leo Zogmayer, Altar, Ambo, St. Andreas, Mitterkirchen, 2004 (Foto: Atelier Leo Zogmayer).

Zu dieser Leitidee, der radikalen Zurücknahme der Autorenschaft als wesentlichem Reduktionsmodus, noch ein anderes Beispiel. Die Ornamentierung von Altar und Ambo in der Pfarrkirche St. Andreas in Mitterkirchen in Oberösterreich ergibt sich zur Gänze aus der natürlichen Zeichnung des Olivenholzes. Ein Olivenbaum muss mindestens vier bis sechshundert Jahre gewachsen sein, um Holz zu liefern, das der Bildhauer oder Tischler verwenden kann. Das Holz erzählt seine eigene Geschichte, sozusagen ein Stück Schöpfungsgeschichte.

Leo Zogmayer ist bildender Künstler und Gestalter liturgischer Räume. Er lebt in Wien und Krems an der Donau. Eine Präsentation raumliturgischer Projekte mit Fotos, Grundrissen und Texten findet sich unter liturgieundraum.leozogmayer.com.

Kontakt: atelier@leozogmayer.com

1 Vgl. Rudolf SCHWARZ, Kirchenbau. Welt vor der Schwelle (Heidelberg 1960, Nachdruck Regensburg 2007); Alex STOCK, Zwischen Tempel und Museum. Theologische Kunstkritik – Positionen der Moderne (Paderborn 1991) 121–128.

2 Br. David Steindl-Rast OSB, Vortrag zum Thema #einfach dankbar beim Ordenstag 2019 am 26. November 2019 in Wien.

3 Markus KRAUTH (Hg.), Voll Gott. Maria Geburt Aschaffenburg (Regensburg 2019).